穀倉地帯の指定文化財 古の達人たちの技法を鑑賞する古社「本荘春日神社」

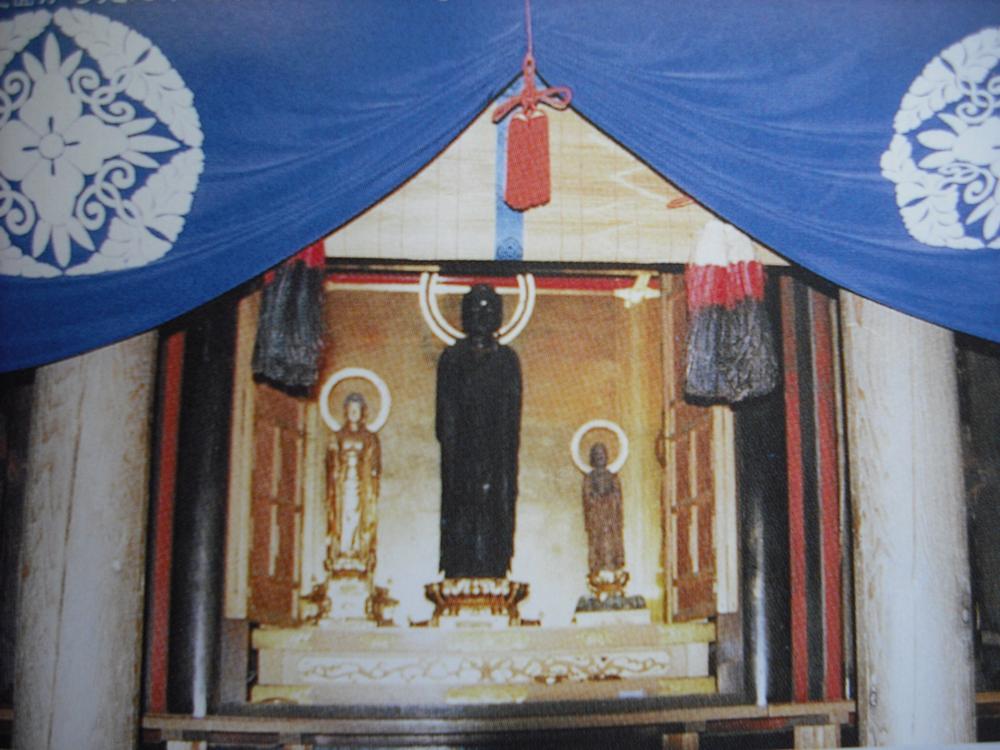

本殿、阿弥陀如来立像、薬師如来立像、ヤブツバキを誇る「お春日さん」

えちぜん鉄道本荘駅から、北の県道を左折して西に約500m進むと、右手に見える中番下番入会地のうっそうとした森に囲まれた神社は、「お春日さん」の愛称で親しまれ、地元の人たちの厚い信仰を受けている春日神社です。その春日神社が平成23年3月10日、県指定文化財に指定されました。

本荘公民館の西に隣接している春日神社本殿は、富札(原罪の宝くじ)興行の収益で、寺社建築の費用をねん出した、県内唯一の例として、歴史にも高い評価を受けています。

歴史

この地は古く、平安時代末に成立した奈良興福寺の荘園(寺領)である、「河口庄」の中心となった地域で、「本荘」という地名もこれに由来しています。

春日神社は、河口庄に含まれていた十郷すなわち本荘郷のほか、新郷・玉味郷(大味)・兵庫郷・大口郷・新庄郷・関郷・溝江郷・荒居郷・細呂宜郷(細呂木)の、各郷にあった春日社十社の総鎮守社です。春秋の祭礼にはこれら十郷各社の神輿がここに結集して、盛大な賑わいを見せていたといわれています。

このお春日さんが祭られるようになったのは、今から約900年も前のことです。当地に伝わる由緒書に寄れば、寛弘8年(1011年)、鎮守府将軍藤原利仁の子孫で、越前地方の領主であった斎藤伊傳が、この地の豪族徳丸美佐崎(中番)を使いとして、奈良春日大社へ百石の神供を寄進したことにより、春日大社とのつながりが始まったそうです。

その後、伊傳の子孫も代々春日明神を信仰し、天永元年(1110年)になって、井口神社の境内であるこの地に神殿を造営し、その分神を迎えました。分神の折には勅使藤原時実以下、興福寺の僧侶、春日大社の神官など総勢480人が神輿に従ったといいます。

自然の猛威に耐え、戦乱をくぐり抜け、また世相の大きい移り変わりにも関わらず、当社が900年の歴史を刻み得たのは、これを支える地元の人々の「郷土安穏と五穀豊穣」を願う信仰心と、維持管理へのおしみない努力の賜物です。

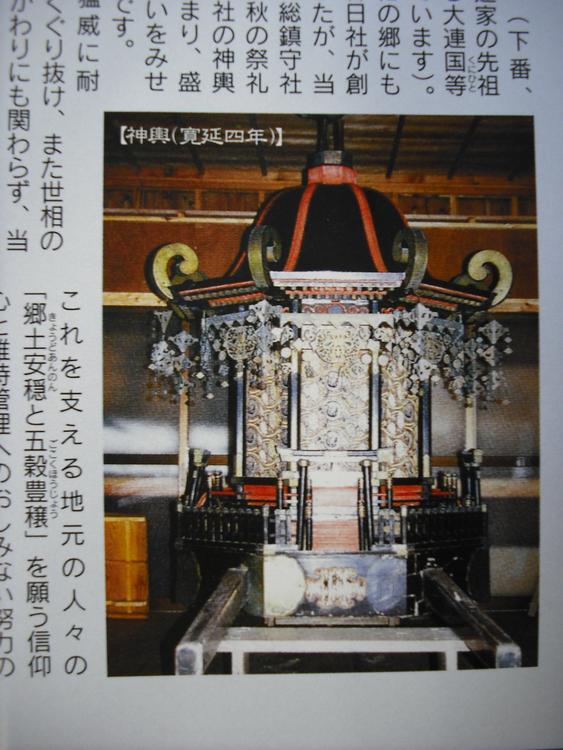

春日神社のお神輿

寛延4年(1751年)大工三国湊尾崎三佐衛門、漆塗師新助の作で、その費用は12両は中番役所管轄の63村の寄進によりました

本殿

現在の本殿は、今から約300年前の元禄12年(1699年)に、伊井村(旧金津町)の杉原加古衛門や同七右衛門ら大工6人、福井の木挽糸兵衛、金津の桧皮屋九兵衛らによって創られました。前方の向拝柱や正面の柱に少し改築された跡が見られますが、大部分は創建当初のまま残っています。本殿は、正面の柱間が三つある三間社流造(さんげんしゃながれづくり)という形式になっています。屋根は薄い板を重ね合わせて葺いた柿葺です。前面と両側面には高欄つきの縁がまわり、両側面の背後部には脇障子(わきしょうじ)がついています。柱上の組物などは、古風な細部の建築形式を見せています。

三間社流造の本殿としては、県内で国の重要文化財に指定されている須波阿須疑神社本殿(池田町)、滝谷寺鎮守堂(三国町)、鳥井の春日神社本殿(鯖江市)に次いで、この3棟につぐ4番目に古い例です。

屋根裏から見つかった上棟札によると、造営費は富札興行、すなわち今日の宝くじと同じ方法で調達されました。このような例は、福井県内では知られておらず、唯一の例となっています。

御祭神

竹甕槌命(たけみかづちのみこと)守護神経津主命(ふつぬしのみこと)守護神

天津児屋根命(あまつこやねのみこと)藤原氏の祖神

比売神(ひめがみ)天津児屋根命の母神

なお、本殿には式内社・井口神社も祭られており、御祭神は男大迩(継体)天皇であります

掲額

拝殿に掲げてある「春日神社」及び「井口神社」の額、また鳥居の額はいずれも、福井藩第16代主松平慶永(春岳)公の直筆です

大獅子頭

江戸末期に活躍した越前の彫刻師、島雪斎の作であることが旧芦原町文化財保護委員会で確認されました。獅子頭(木製、縦40cm、横39cm、高さ30cm)を調べたところ、右耳のの下に「雪斎」の名が刻んでありました。下番区内の白山神社の押入れに長く保管されていましたが、雪斎の名を見つけた文化財保護委員会の坪田忠兵衛氏は、「雪斎」がまだ無名だったころ制作し、地元の神社に奉納したのであろうと語っています。

雪斎は、文政3年(1820年)三国町の大工、清治郎の子として生まれ、11歳で父と死別した後、彫刻を志し、三国の彫刻師、志摩乗時に入門しました。後に、福井藩主松平慶永(春嶽)に見出され、皇室や将軍家への献上品を制作、オーストラリアで開かれたウィーン万国博に出品した野鳥の置物一等賞に入るなど活躍しましたが、明治12年60歳で亡くなりました。

下番区には「悪魔祓い」「剣舞」「岩戸舞」など五番からなる獅子舞があったとされ、御輿巡業にも加わったという記録があります

祭日

- 春祭 3月24日

- 秋祭 10月17日(中番・下番神楽保存会による獅子舞の奉納があります)

天然記念物「ヤブツバキ」

本殿西側にある、あわら市の天然記念物「ヤブツバキ」は、幹廻り171cmで数百年の樹齢とみられており、あわら

市内随一の巨木として、例年見事な花を咲かせています。

井口神社

井口神社は、春日神社がこの地に分神される以前に、古社で延喜式迹命と称されていたとき、坂中井、高向、三国などに潜在しておられたが、水理の不便なのを憂いたまい、一つの丘に行宮を造営されました。 人々はその恩沢を感動し、一社を建立し、継体天皇を祀り、郷中一統のお惣社としました。 現在は拝殿前方東側にあり、春日神社摂社として祀られています。

しゃく谷石製の石祠で一間社流造の形式を持っています。近年修理された石製の台座の上に鎮座しています。柱・壁・屋根などはすべてしゃく谷石で造られ、垂木は屋根と一体に一石で造り出しになっています。 かなりの風触がありますが、北側の壁面に「享保七壬寅年十一月甘一日破損再興」との刻銘が見られ、享保7年(1722)11月21日に再興されたものです。

明治6年1月に郷社に列せられ、大正元年8月26日に神饌幣料供進の神社に指定されました。

参考文献 「福井の古建築あれこれ」福井工業大学建設工学科 吉田純一教授

関連ファイル

DSCF1213(画像形式(JPG) 2,062キロバイト)

DSCF1213(画像形式(JPG) 2,062キロバイト) DSCF1217(画像形式(JPG) 2,037キロバイト)

DSCF1217(画像形式(JPG) 2,037キロバイト) DSCF1222(画像形式(JPG) 2,054キロバイト)

DSCF1222(画像形式(JPG) 2,054キロバイト) DSCF1331(画像形式(JPG) 2,061キロバイト)

DSCF1331(画像形式(JPG) 2,061キロバイト) DSCF1336(画像形式(JPG) 2,049キロバイト)

DSCF1336(画像形式(JPG) 2,049キロバイト) DSCF1361(画像形式(JPG) 2,062キロバイト)

DSCF1361(画像形式(JPG) 2,062キロバイト) やぶつばき(画像形式(JPG) 349キロバイト)

やぶつばき(画像形式(JPG) 349キロバイト) やぶつばき(画像形式(JPG) 304キロバイト)

やぶつばき(画像形式(JPG) 304キロバイト) 春日つばき(画像形式(JPG) 288キロバイト)

春日つばき(画像形式(JPG) 288キロバイト) 春日桜(画像形式(JPG) 304キロバイト)

春日桜(画像形式(JPG) 304キロバイト) 井口神社石碑(画像形式(JPG) 236キロバイト)

井口神社石碑(画像形式(JPG) 236キロバイト) 春日神社(画像形式(JPG) 225キロバイト)

春日神社(画像形式(JPG) 225キロバイト) 井口神社石祠(画像形式(JPG) 232キロバイト)

井口神社石祠(画像形式(JPG) 232キロバイト) 春日神社(画像形式(JPG) 225キロバイト)

春日神社(画像形式(JPG) 225キロバイト)

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

お問い合わせ先

電話番号:0776-78-5874

メール:komin-honjyo@city.awara.lg.jp